12月9日,記者用微信和梅曉靜視頻通話時的截圖。

梅曉靜和丈夫田宏新開的酸菜魚土菜館,經常有外賓光顧。(5月3日攝)

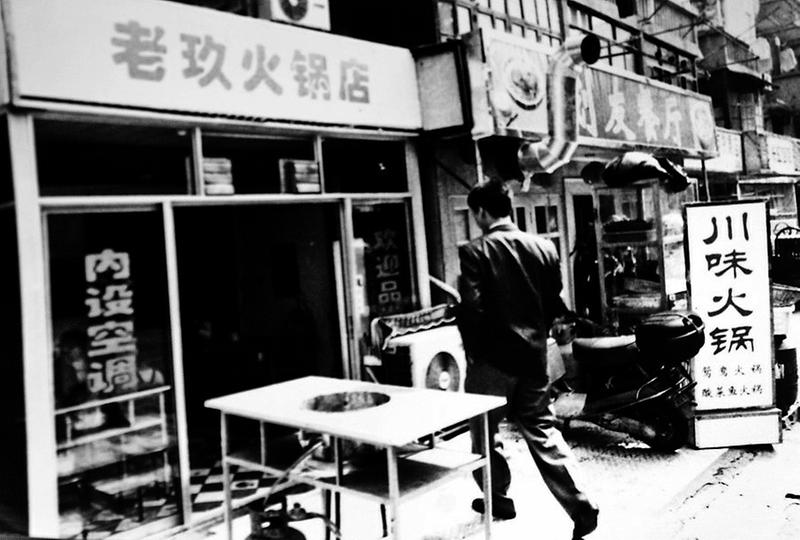

王慶久最初在南京市青島路開辦的火鍋店(1989年5月1日攝)

耿健開辦的陜西娃西安特色面館,店內的小吃大受歡迎。(5月3日攝)

惠中保時不時還要客串拉面師傅(5月3日攝)

惠中保的拉面館網紅美食牛肉鍋貼,顧客排著長隊購買。(5月3日攝)

梅曉靜(右)忙著分外賣單。因為菜品富有特色,外賣訂單量十分可觀。(5月3日攝)

“惠寶記”生鮮牛肉是惠中保第二個網紅產品(8月27日攝)

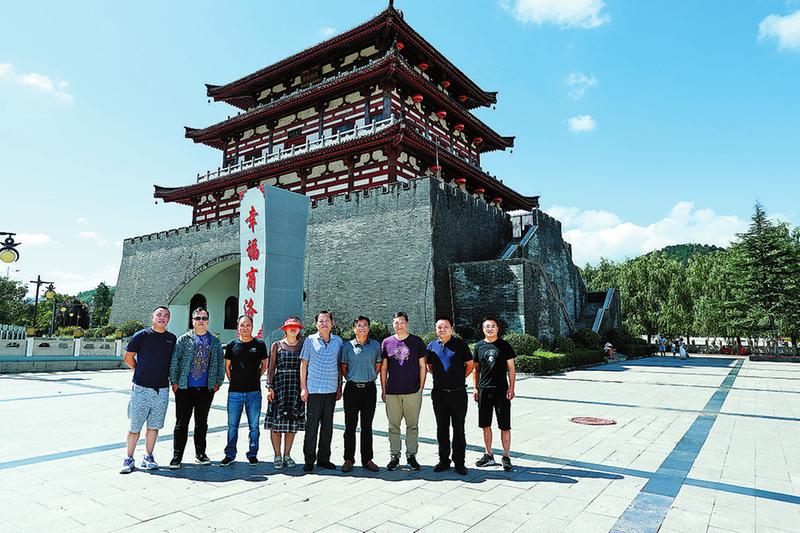

王慶久(左三)帶南京朋友來商洛考察(8月7日攝)

山陽縣青年張博在武關朋友支持下,開辦了西安面館,生意紅火。(8月27日攝)

南京是一個包容性極強的城市,南北菜品匯集于此,同時快節奏的都市生活,也為丹鳳人經營的面食提供了市場。這是著名的南京大排檔,來南北客,品南北菜。(8月26日攝)

本報訊(記者方立 方方)“感謝寧商協作好政策,否則,我們還在山里受窮,根本不可能成為南京人。”12月9日,我市丹鳳縣武關鎮農民梅曉靜拿出新辦的南京戶口本高興地告訴記者。據南京市丹鳳商會介紹,目前,丹鳳農民在南京買房落戶400多戶1000余人。

丹鳳縣是商鞅封地、四皓隱居處、著名作家賈平凹的故鄉,也是全國深度貧困縣。改革開放初期,武關鎮青年鞏建華兄弟率先走出大山,到南京學做拉面,學成之后開店,成為丹鳳早期的致富典型。他們又帶動武關老家的親友到南京學手藝、開面館。一帶十、十帶百,很快武關人在南京的拉面館就小有名氣。

1994年,國務院啟動“八七扶貧攻堅計劃”,確定南京對口幫扶商洛。兩地政府及時出臺大力發展勞務業的政策,扶持更多農民進城務工創業。政府支持,鄉親互幫,讓武關眾多貧困戶在南京打工脫貧。到1998年,南京市有拉面館160多家,其中80%是武關人開的,從業者近千人。當年春節,南京市政府派出7輛大轎車送武關農民回鄉過年,正月初八又派車來接回南京,十分風光。商洛和丹鳳縣還在武關開表彰會,為到南京創業群眾送行。

梅曉靜和丈夫田宏1994年到南京開面館,2000年又改為中餐館。去年元旦,他們擴大門店開辦酸菜魚土菜館,安置老鄉9人,生意十分紅火。惠中保是武關人中生意做得較成功的,他拼搏10多年在南京買了房,并在市中心買下5間門面房,2011年成立公司,研制“惠記”秘方,其中“惠寶記”牛肉鍋貼成為今年的網紅食品,每天營業收入兩萬元左右。

黨的十八大以來,黨中央全面打響脫貧攻堅戰。南京和商洛兩市更是巧借東風揚大帆,加強勞務業在內的各項合作,僅去今兩年組織專場招聘會、培訓會30多場,開拓了大量就業崗位。同時,推行惠稅免稅政策,激勵農民進城創業。而在南京脫貧致富的大批武關人,早已把“幫親幫鄰”模式擴展到全縣。近10年來,丹鳳人在南京不僅從事餐飲業,還涉足房地產、建材、農產品營銷、醫藥等行業。

今年3月,南京市出臺積分落戶新政,讓大批在南京創業的丹鳳農民嬗變成南京都市人。記者先后采訪了王慶久、田宏軍、耿健等落戶南京市的武關籍創業人員,他們對黨和政府扶貧惠農政策贊不絕口,稱能有南京戶口就像做了場美夢。

昨日,商洛市就業管理局勞務科科長賈民權說:“目前,丹鳳縣有6000多人在南京務工,年純收入超過1.2億元,其中貧困人口在南京就業1139人,年純收入2000多萬元。”本版攝影:方立