本報見習記者 孫遠飛

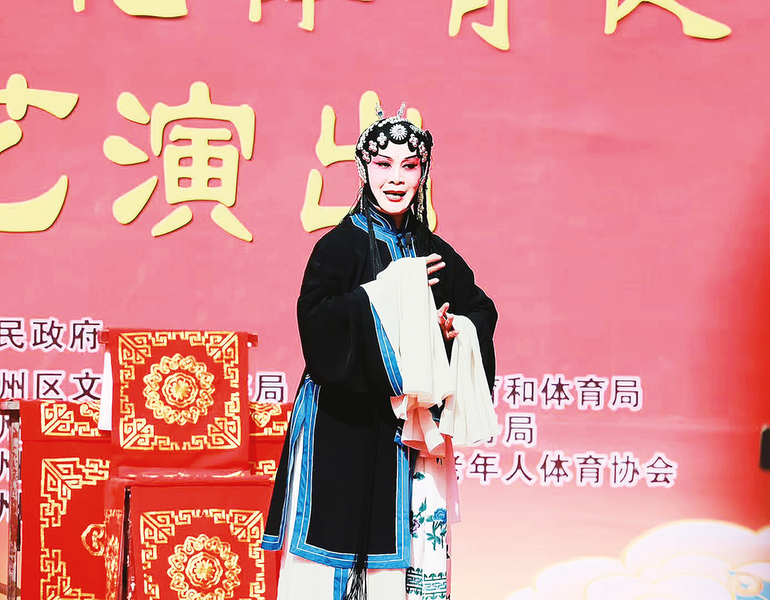

周英霞在《鍘美案》中扮演秦香蓮

“大年初三我們就開始工作了,春節期間演出一場接一場,雖然忙碌,但能給大家帶來歡樂,一切都值得。”2月16日,記者走進商州區文工團,排練廳里,周英霞正對著鏡子,邊細致地為自己上妝邊笑著說。

1971年,周英霞出生在商州區文工團陳舊簡陋的大雜院里。兒時的她,每日在練嗓聲、鑼鼓聲與練唱聲中醒來。文工團里濃厚的藝術氛圍深深吸引著她,童年游戲就是模仿大人們的表演動作,一顆藝術的種子在她心中悄然種下。談及入行原因,她眼中滿是熱忱:“兩個字,喜歡。”

剛進文工團,周英霞每天訓練基本功8小時,讓年少的她吃盡苦頭。練毯子功時胳膊兩次摔斷,疼得她躲在被窩落淚。那時,同時入行的伙伴大多選擇了放棄、紛紛改行,可周英霞在父母的鼓勵下,憑借對舞臺的熱愛與不服輸的勁頭咬牙堅持。母親唐當蓮那句“干一行就要愛一行,認認真真地干出名堂來”,成為她堅持下去的動力源泉。

她從啟蒙戲《斷橋》飾青蛇起步,不斷打磨自己,先后飾演《打神告廟》中的焦桂英、《游西湖》中李慧娘等角色,逐步成長為專業演員。2002年,商州區文工團排演《遲開的玫瑰》,周英霞飾演二妹婷婷,這成為她演藝生涯的關鍵轉折點。為精準詮釋角色在理想與家庭責任間的矛盾,她全身心投入,調動生活體驗,深入揣摩角色內心。演出時,她真情流露,融入劇情,演到姐妹互讓上學機會的情節時,常常淚流滿面。

此后,周英霞憑借扎實的基本功和豐富的演出經驗,成長為團里骨干。作為基層文藝團體的演員,除了戲劇,周英霞還涉足了小品、歌唱、舞蹈等領域,尤其在舞蹈表演上有其獨到之處,她擔任《明月幾時有》《俏花旦》等古典舞蹈和大型現代舞蹈的領舞,深受好評。舞蹈表演的實踐也深化了她對舞蹈結構、表現力等元素的理解和領悟,由此促進了她從演員到編導的轉型。

轉型為編導后,周英霞將精力投入舞蹈編創和快板創新。她明白,編導需具備較高的藝術鑒賞力與表現力,為此,她大量搜集資料、拜名師、學理論,努力將理論與實踐結合,深入生活提升感悟。2024年她導演并參與演出的商洛花鼓小戲《量心尺》獲陜西省第10屆小戲、小品大賽優秀劇目獎。在快板編創上,她改變了傳統快板單調、呆板的不足,融入音樂、舞蹈和情景表演,創作出的音樂快板《一路陽光一路歌》獲獎,創新形式成為商州文工團的演出亮點,被眾多團體效仿。

一枝獨秀不是春,萬紫千紅春滿園。周英霞深知傳統文化傳承的重要性,面對傳承青黃不接的現狀,她主動扛起責任,先后指導和教授了40多個學生,完成了從編導、演員到老師的身份轉變。

“作為一名基層文藝工作者,送文藝下鄉是我們義不容辭的責任和義務,我們一年有200多場演出,逢年過節更是一場連著一場,但是看到群眾的笑容,再累都值得!”周英霞表示,新時代群眾對精神文化需求更高,文藝工作者舞臺更廣闊,她將不斷挑戰自我,在藝術道路上堅定前行。