李高信 (●文/雨香花圖/張志宏)

一

去年夏末,在西安一家書店,偶然間看到一本新書《商州故人》,單這“商州”二字,就讓我心里一熱,誰讓它是我的故鄉呢。隨即翻閱,那里面寫到的靜泉山、劉家灣、南秦河更是倍感親切,那都是我少年時期常常流連的地方呀。再看里面的故事,更讓人放不下書,這才注意到作者的名字叫高信。高信先生是研究魯迅的專家,作為學者,想必是不茍言笑的、而這本《商州故人》的作者照片,卻是滿眼、滿臉的笑意,似春風拂面,灑脫怡然。我很早以前就聽過高信先生的大名了,常常以無緣拜會請教為憾。

真正見到高信先生,卻是一年以后。因為這次采訪,我曾四處打聽先生的信息,作協的人說不清楚,魯迅研究會又找不到,陜西的文事活動很難看到他,有朋友說到在外地的一些報刊上,常常看見先生的文章,有時在《文匯報》、《大公報》、《光明日報》,有時在《隨筆》、《散文》、《老照片》,至于先生居于何處,近況怎樣,卻都茫然。無奈中我試著給《商州故人》的責任編輯馮先生打電話,我不認識他,但這位古道熱腸的山東人經過一翻詳細的盤問,確信我不是意在騷擾作者的“歹人”之后,才把先生的聯系電話給了我。

在荷葉盡綠、粽香漸濃的5月,我終于見到了先生。想想還真是不容易,可是又想古人拜訪賢人名士,都要翻山越嶺,涉水過河,一村一寨地打聽,有時還三臨其門而未能入,而我卻在陜師大這條叫天壇路的一個幽靜的小院里就看到了先生。他怎么這樣高挺呢,我抬頭望著這位年近七旬的前輩大家,他的脊背竟然一點駝的意思都沒有,說話的語氣格外的溫和,笑聲又是那樣的爽朗。

二

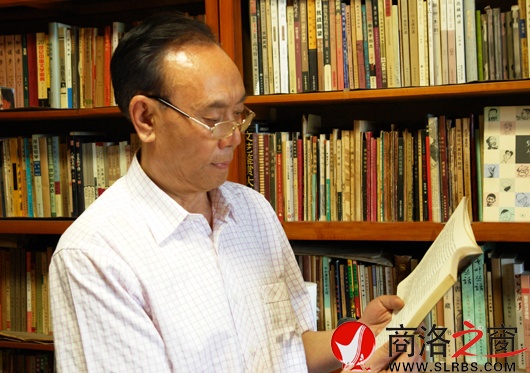

先生的家很寬暢,家具不多,唯有書柜最多最大,滿架的書籍擠得瓷瓷實實。墻上鏡框里幾幅出自名家之手的漫畫版畫,那是先生交游的紀念和鐘情的藝術。先生的夫人熱情周到,看她和善的容顏,慈祥的眉目,我哪里是來做采訪的,倒像是來這里走親戚似的。先生和我說話就像拉家常一樣,不緊不慢,說到高興處,就爽然而笑,正應了“望之儼然,即之也溫”那句老話。

高信先生是上世紀四十年代的人,細算起來,也是古稀之年的人了,而我在先生身上卻看不到一絲老人的跡象,他身板挺直,頭發不算太白,一雙眼睛清明透徹,神采奕奕。都說上了年紀的人性格多怪異,可先生卻是那樣的平和、謙遜,談話間時不時的一句趣語,看似簡直,卻醰醰有味,讓人咀嚼半晌。

我問先生把自己藏在這書海里,深居簡出,算不算歸隱林下呢?先生笑道:哪里隱得了呢?時常有一些老學者上門,談些現代文學上的事(真巧,我進門時,他正與一位來訪者在書房談話),更有一些鐘情于藏書和寫作的年輕朋友來交流;外地朋友突然來訪,更得忙上一陣。歸隱是歷代文人的夢想,袁枚的“翩然一只云間鶴”好似隱逸,實際上還是“飛去飛來宰相衙”,另有懷抱,大抵是謀官法門之一。這些年,一些朋友也奇怪,時下文壇熱鬧得如烈火烹油,你倒不湊趣不拉扯,真耐得住寂寞呵!我豈不愛熱鬧呢?而且作為社會,還得有些熱鬧事來自娛娛人,正常得很。不過,我只是想,人總得有所為有所不為,而一個以文立身幾十年的人,也總得有一點社會責任感。也許這話太大,往小里說,年齒漸長,危機感更強,更覺時間金貴,在有限的時日,多寫些文章多寫幾本書,嚴肅的生活總比一味自娛娛人強吧。由先生這段表述,我記起了孫犁先生的話:“文藝之途正如人生之途,過早的花紅熱鬧,一味的鼓噪喧騰,并不一定是好事。人之一生,或是作家的一生,要能經得起清苦和寂寞,經受得污蔑和凌辱。要之,在這條路上,冷也能安得,熱也能處得,風里也來得,雨里也去得。在歷史上,到頭來退卻的,或者說是銷聲斂跡的,常常不是堅定的戰士,而是那些跳梁的小丑。”是呵,高信先生正是孫犁先生所說的“堅定的戰士”,在他立身行事上,更顯現出一位老學者老作家的風骨和操守!

高信先生是魯迅研究專家,對魯迅感情深厚,幾十年間從無改變。六十年代初即有文章發表,“文革”后期,在極為艱難的時世,這位深山里的青年完成并出版了十多萬字的專著《魯迅筆名探索》,在魯迅研究史上填補了一大空白,躋身于名家林立的魯迅研究家行列。那時他剛三十歲出頭。我查過1981年4月27日的《陜西日報》,記者沈慶云在《商洛地區文藝創作繁榮》的報道中寫到:“商洛地區文化館的高信同志,前幾年在逆境下,堅持收集研究資料,終于寫成了《魯迅筆名探索》一書,去年由陜西人民出版社出版,為魯迅研究做出了貢獻。”二十年后,先生獲選為陜西魯迅研究會會長,實在也是實至名歸啊!

魯迅研究貫穿了高信先生學術活動的大半生。在先生的十多種隨筆專集中,涉及魯迅的篇章極多,他幾乎對魯迅的社會思想、文藝思想、小說散文詩歌都下過一番探究考證和梳理的功夫,其成果全由文章記載下來。針對時下魯迅研究的現狀,他也寫過大批有關魯迅研究質疑辯難的札記,立論謹嚴,考證嚴密,詞采健朗。他說,他就喜歡把論文當成散文寫,又喜歡把散文向論文上靠。先生這話,深獲我心,難怪論文呆板枯澀之病,散文的散漫無據之弊,皆與先生之文無緣。先生的論文暢達生動,先生的散文沉實厚重,他正是在學術與文學之間,盡情抒寫著他的學識和才情。近幾年,先生致力于對民國藝術的研究,他的印刷精美、史料價值很高的“掠影”叢書已在上海出版了《民國書衣掠影》和《新連環畫掠影》兩種,另外兩種關于民國漫畫、版畫的也將在明年出版。由文學向藝術的華麗轉身,曾使很多讀者驚艷不已,他卻處之淡然。他說,這其實是魯迅研究的延伸,在些這藝術領域魯迅也有開拓之功,而且,美術也是我的至愛,無緣丹青而在美術史中寄情,更是一樂。

不過也有例外。我提到去年關于教科書中魯迅作品被下課炒得沸反盈天一事,他說,他謝絕參與爭論。他說,如今人們似乎習慣于爭名留名,而又往往忽略了名后之實,魯迅和他作品的歷史地位,無須置疑更不用去爭,教科書選入或選多選少與否,于魯迅何傷呢?“魯迅魯迅,永遠的魯迅!”高信先生如是說。

三

高信先生出生在商州靜泉山一農家。我是高信先生的商州晚輩,我家距靜泉山近在咫尺,當先生已然成名時,我還在襁褓中;中學求學時,靜泉山曾記錄了我青年時期旖麗的夢想。因而我對先生前年出版的《商州故人》最感興味。在這次訪談中,“商州故人”更是繞不開的主題。我問他,做幾十年研究的人,怎么就想起寫這本書呢?先生說:天天在民國文壇游弋,日子一長就感疲累,想做件不用翻檢資料的工作來調節精神舒緩心理。而且,年齡漸大,懷舊之情往往不期而至,兒時的見聞常常在心頭縈繞,于是前兩年就寫出一批朝花夕拾的憶舊散文《商州故人》。我能理解,商州故鄉是他的根脈,故鄉人是他的至愛,那里的秀山麗水,春風秋雨,稻田荷塘,屋舍草木,那里的善良勤勞,樸實純真的父老鄉親,那草根階層的世俗人生,無時不陪我伴他,幾十年間,無論他走在哪里都是如此。在“前記”里,先生慨嘆道:“故人”中那些“平凡又不平凡的蕓蕓眾生,在當時既不為人所重,時過境遷,人往風微之后,也就更是音沉絕響。能在浩如煙海的故紙筆記中留下一星半點,已是萬幸之事了。誰又能說得清,青史之下掩蓋著多少自甘無名,默爾而息的‘脊梁’的魂靈?”

他說他有責任為他們寫照存真,也借以關照從上世紀三十年代到今日的生活巨大變遷,更有著對時下世風的反撥,書衣的廣告語中就有“在方便面式的大師名人充斥江湖”“名人崇拜已然盲目到瘋狂且成為時尚”之語。先生邊說邊打開電腦,“商州舊影”文件夾中展現出一幀商州舊照,音頻中飄出周華健“一生情,一杯酒,朋友不曾孤單過,一聲朋友你會懂,還有傷,還有痛,還要走,還有我……”那依依深情的歌聲,仿佛盡訴先生溫熱的愛鄉情懷,使人沉醉,感動。

前塵隔海,往事如煙。那個曾經在靜泉山上玩鬧攀爬的少年,如今已成了古稀之年的長者。他雖然沒有鶴發白眉,但歲月卻也在他的臉上刻下了不多的淺淺的印痕。先生寫作生涯幾十年,歷經磨難,堅韌不拔,著作等身。在誘惑多多的商品大潮中,視名利如浮云,笑看花開花落,永遠保持一份從容和澹定,那又是一種怎樣的自信!

當太陽西沉,黃昏將臨,與先生辭別之時,我看見鏡框里那個留著長辮長相秀美的姑娘和俊朗的青年笑靨盈盈,再看看眼前這兩位相濡以沫,牽手相伴走過了五十年風雨秋霜的老人,他們登山臨水,對月吟賦,閑情逸然且情愛悠悠,我衷心的祝愿先生更多精神成果的產生,更祝愿他們永遠康寧,青春長在。